Este día tiene, por objetivo, promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios.

En 2010, a partir de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, el 12 de octubre pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural teniendo, como base, el Decreto Nº 1584 que, entre sus considerandos, aporta a la fecha un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y a diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos.

Retrato de Cristóbal Colón, obra de Ridolfo de Ghirlandaio (1520).

Hasta entonces, el 12 de octubre se conmemoraba el “Día de la Raza”. En todos los países hispanoamericanos se recordaba la llegada al continente americano de la expedición liderada por Cristóbal Colón. El uso del término "raza" fue descartado por razones científicas, políticas y culturales, ya que el concepto tuvo lugar en el siglo XVIII, cuando la discriminación racial asociaba determinadas características físicas a determinadas características culturales.

¿Qué es la Diversidad Cultural?

Según la Unesco, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos y se manifiesta en el lenguaje, las creencias religiosas, las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura social, en la selección de los cultivos, en la dieta y en todo número concebible de atributos de la sociedad humana.

Si nos ubicáramos en el lugar de los pueblos originarios, en este día no habría motivos de festejo, debido a que la llegada de los españoles trajo aparejada la extinción de cientos de ellos mientras que, aquellos que lograron sobrevivir, intentan luchar contra la pobreza y la marginación que sufren, aún hoy.

La Constitución Nacional consagra el derecho a la igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23 mientras que, el artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. El artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos allí enumerados, los cuales, a su vez, consagran en más de una oportunidad, el mencionado principio de igualdad y no discriminación.

Hijos de la tierra

Hace unos 30 mil años llegaron a América las primeras tribus de cazadores asiáticos, quienes esparcieron sus raíces hasta llegar a terreno argentino, hace unos 18 mil años, y se asentaron en zonas llanas y montañosas. En las zonas de montaña se han encontrado diferentes rastros que confirman la antigua existencia de diferentes pueblos, que habitaron nuestras tierras, por ejemplo, en Ayamapatín (Córdoba), Inti Huasi (San Luis), Tafí (Tucumán) y La Aguada (zona comprendida por San Juan, La Rioja y Catamarca).

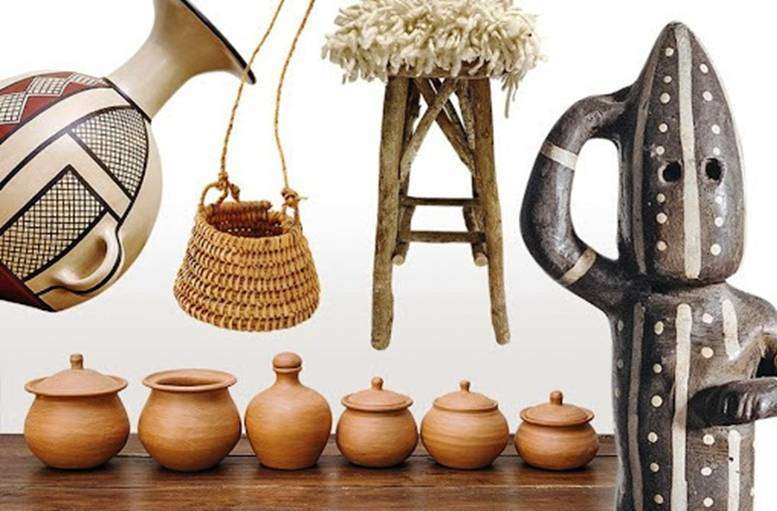

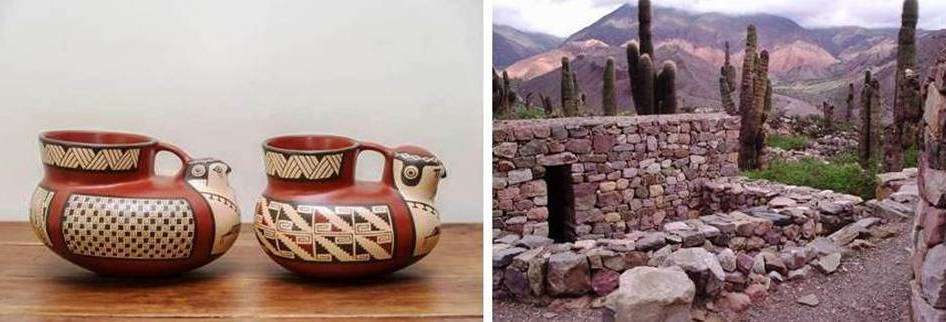

Artesanías y vivienda diaguitas.

En cuanto a las zonas de llanuras, se encontraron vestigios en Tandil (Buenos Aires) que datan de cerca de 6 mil años de antigüedad, cuyos habitantes trabajaban la piedra y la cerámica. En el Litoral, iguales vestigios dan cuenta de la llamada Cultura del Alto Paraná.

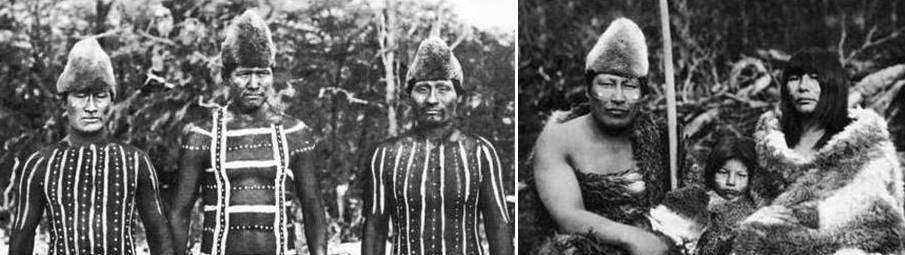

Guaraníes de Misiones.

En el extremo sur y los canales fueguinos se considera la llegada de los primeros hombres hace 6 mil años, los que habitaban en viviendas circulares semienterradas, vivían de la caza y la pesca, empleaban botes y arpones para la caza de mamíferos marinos y recolectaban moluscos. Con la llegada de los conquistadores españoles, estos pueblos vieron truncadas sus posibilidades de desarrollo cultural.

Los selk’nam, también conocidos con el nombre de onas, fueron uno los cuatro primeros pueblos originarios de Tierra del Fuego, junto a los alacaluf, los yámana y los haush. Considerados una amenaza, fueron víctimas de extinciones masivas de los colonizadores.

Cultura huarpe

Ocupó las actuales San Juan, San Luis y Mendoza. Si bien no se conoce su significado, una hipótesis afirma que la raíz “pe” que, quizás significaba “pariente”, unida al nombre de su dios principal, Hunuc Huar, indicaría que la combinación de Huar y Pe significaría “los parientes de Huar”.

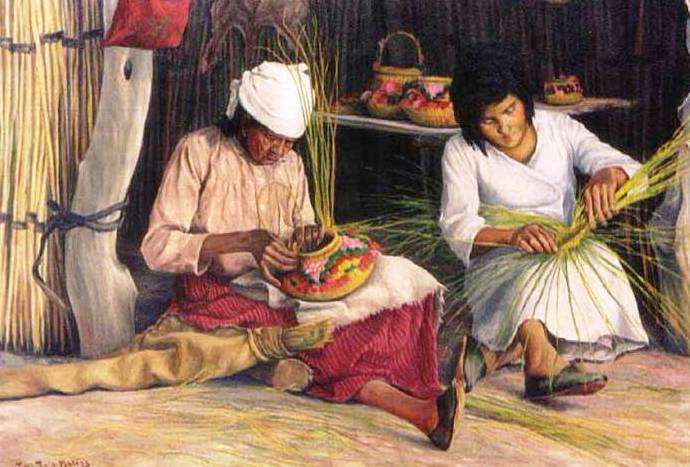

Las canasteras, obra de Fidel Roig Matóns.

Eran agricultores, cosechaban maíz, quinoa, poroto y zapallo, cazaban guanacos y ñandúes y trabajaban la cerámica. A Hunuc Huar se agregaban otros espíritus representados por fenómenos naturales como el Sol, la Luna, el lucero, los cerros, los ríos, el rayo, todos directamente relacionados con su ambiente y su forma de subsistencia. También creían en Hualichu, un espíritu maléfico, interpretaban los sueños y el canto de las aves y contabilizaban el tiempo a través de los meses lunares. Sus expresiones artísticas estaban limitadas a danzar al compás de golpes sobre un instrumento de percusión.

Vestían una manta confeccionada en lana o fibra vegetal que, sujeta a la cintura, envolvía el extremo inferior del tronco hasta la altura de las rodillas. A esta manta agregaban una faja de, aproximadamente, 15 centímetros de ancho. Sobre los hombros y, sujeta sobre el pecho con una espina, usaban otra manta más pequeña. Con la conquista incaica adoptaron prendas de algodón y la “camiseta” andina. La vestimenta se completaba con adornos de plumas. Tanto hombres como mujeres usaban el cabello largo.

Eran recolectores y pescadores, ya que las zonas que habitaban les permitían desarrollar estas actividades. La algarroba era utilizada para elaborar patay (una especie de torta) y aloja (una bebida alcohólica). Cuando llegaron los españoles, se calcula que había alrededor de 15 mil nativos, distribuidos entre los ríos Mendoza, Diamante, Desaguadero y la cordillera.

Eran muy habilidosos para realizar cestos. Estaban tan bien confeccionados que servían para contener líquidos.

Las comunidades se organizaban por grupos. Se cree que los unía un lazo familiar, los cuales respondían a las órdenes de un cacique. Las tierras eran muy áridas, por lo que implementaron una serie de acequias que permitían el crecimiento de los cultivos.

Plurales y diversos

La bandera de los pueblos originarios tiene los colores del arco iris y cada color representa a los diferentes aspectos de sus vidas: al planeta Tierra (el rojo), a la sociedad y la cultura (el naranja), a la energía y la fuerza (el amarillo), al tiempo (el blanco), al espacio cósmico y lo infinito (el azul) y a la ideología y la política (el violeta).